視覚と視力の違い

「歩行改善」「姿勢改善」「つまづき・転倒予防」「感情の制御」「学習能力向上」「スポーツパフォーマンス向上」などにおいて、視覚機能に対しする介入は必須項目となります。ここで勘違いしてはいけないのが一般的な視力検査で「1.2以上あるからOK」という認識です。視力は視野、視界と共に「SIGHT」という括りになり、いかに鮮明に見えるかということに着目しています。

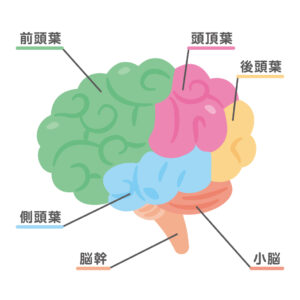

一方で視覚というのは目に入って来た情報をきちんと脳で適切に処理を行えているかどうかという指標にある「VISION」であります。

両方の要素は大切でありますが、運動指導の現場においては後者の「視覚:VISION」を考慮した運動プログラムを作成することが多いです。

例えば、止まっている景色において視覚からの情報は約8割も占めており、この視覚からの情報によって脳内で「安全かどうか」「自分と空間との位置関係」「環境に対して身体をどのような姿勢、バランスでいれば良いのか」などを無意識に感じて、脳に対して情報を送っています。

その為、大脳皮質では様々な感覚器から受け取った情報処理の中で、視覚情報処理に費やさせれているエネルギーや約3割となります。ちなみに他の聴覚などの感覚器は1割にも満たない数値を考慮すると、視覚から脳に対する情報は非常に大きく、そもそも視覚に問題を来たすと、全身に動作や思考に対する影響は非常に大きくなります。

視覚機能が低下している場合、歩く時に「地面が歪んで見える」「無識に自分の手の振りが見えない」「自分と周囲の距離を理解できない」などの現象が起きます。

その影響で「地面を見る」「心拍数の上昇」「全身の過緊張」などにも繋がる可能性が高くなります。

歩行など外で活動している時に特に大切なのが「周辺視野システム」と呼ばれているものであります。

これによって「信号を渡る時に、遠くから車が近づいていないか」「自分と周囲との距離や位置関係」などを無意識に脳に情報伝達をしています。

また、脳に左右差があるように視覚から脳への情報処理の経路にも左右差が存在しています。その為、この左右差を前提に個々の特徴に合わせた運動療法は万人に必要であります。

健康づくりの参考になれば幸いです。